一个最古老的民间优秀的文化曲牌,再没有第二个了,沿海地区只有这么一个,最早这边是柳腔在即墨,这边是从即墨搬过来一些渔民,带过来这么一个剧种来,所以鱼皮鼓各方面资料调查,是青岛地区最古老最优秀最传统最能说明问题的一个渔岛的历史的优秀文化。

内容丰富,节奏简单的民间艺术——鱼皮鼓曲牌,是一代代渔民智慧的结晶,是他们歌颂生活、抒发情绪的一种方式,这种曲牌的产生给古老枯燥的渔民生活带来了活力和乐趣。

内容丰富,节奏简单的民间艺术——鱼皮鼓曲牌,是一代代渔民智慧的结晶,是他们歌颂生活、抒发情绪的一种方式,这种曲牌的产生给古老枯燥的渔民生活带来了活力和乐趣。

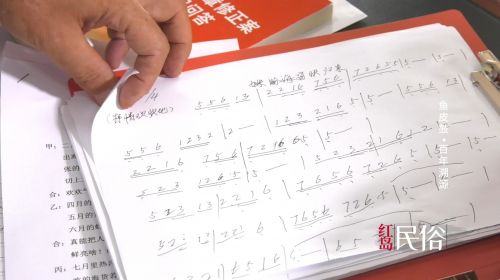

鱼皮鼓从民间口口传唱到搬上舞台表演,李知林为此倾注了毕生心血。从制作渔鼓到挖掘曲牌,李知林一直按照古老的方法进行,为的就是能原汁原味的还原几百年前的渔民生活场面。如今这些演唱,都是李知林整理出来的曲牌,也更加方便传唱。可是整理这些曲牌的过程,各种艰辛只有他自己知道。

李知林说:“大概从2015年的时候,中央提出来传承历史文化,就开始着手查资料,找这一块。它都是唱着渔歌,都是原生态的曲子,原生态的词,原生态的做法,原生态的唱法。”

音调单一、没有曲谱,即使是土生土长的李知林也无从下手,搜集工作难度非常大。

李知林说:“当时鱼皮鼓比较单一一些,就是只有一个人,最多就是两个人,要找那时候的曲牌,你根本就没有。大家印象最深的就是说、号,不知道他号的什么。原始的没有曲子,你根本就听不懂,就是五阶音梯的简谱,它没有办法唱戏,因为它是号,后来再进行加工、创作这一块。”

受父辈影响,从事文化工作一辈子的李知林,艺术细胞丰富,吹拉弹唱样样精通,他决定利用自己掌握的所有音乐知识,用简谱翻译,谱成曲子。

李知林说:“根据人的说,实际最后听听还是有相当一部分用了柳腔的快拉慢唱,还有那么一个成分,还有来自于南北方的一些号子,也有本地的一些喊声。举个例子咱说,出海了咱走吧,走,好,用简谱记的话,这块整理比较难。”

最终,在街道和社区的支持下,李知林通过大量出差走访、翻阅资料、社会调查,成功恢复了鱼皮鼓这个曲牌,陆续创作出《渔鼓唤醒500年》《渔家四季发大财》《最早的红岛人》等一系列曲牌。他复原渔鼓表演道具,还在当地渔民中,挑选一些文艺爱好者,组建了一支鱼皮鼓表演队伍,在今年宿流社区六月六孝亲节晚会上,将鱼皮鼓表演第一次搬上舞台,因其原生态贴近生活,观众反响热烈。

传承就是纯传承,改进就是改进,你必须传承了这个东西,有根的东西你不能改变了,原生态的东西坚决不能变。然后把传承和改进都捏起来之后再跟现代的靠拢。你光传承发掘,保护它不是目的,关键是用过去的优秀文化曲牌来为现代的社会建设服务。

鱼皮鼓表演队伍中有一个人13岁考上中央民族音乐学院,会吹18种乐器,上过央视星光大道,曾经代表山东参加全国风采艺术大赛获得总冠军,如今他是鱼皮鼓的传承人,他是谁?下期《印象红岛》节目为您揭秘。

(来源:宣推办)