秋季伊始,暑去凉未来。8月8日3时12分,我们正式进入今年的“立秋节气”。

立秋,是二十四节气中的第13个节气,更是秋天的第一个节气。《月令七十二候集解》说道:“秋,揪也,物于此而揪敛也。”

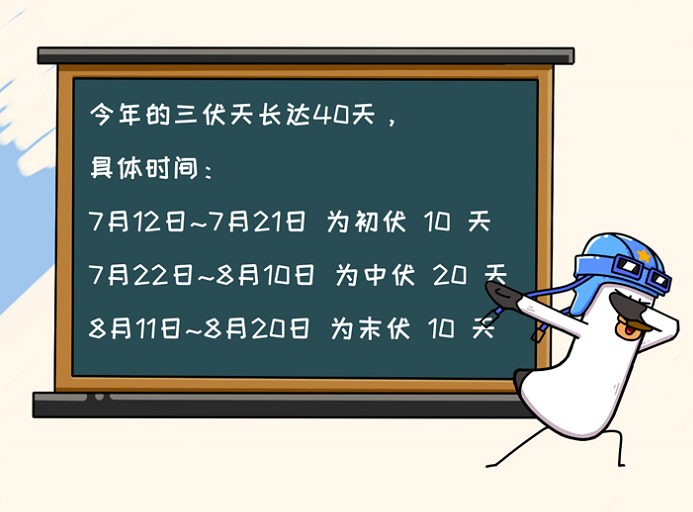

“立秋”带来的首先是天气的变化。昼夜温差变大,夜晚变得凉飕飕。但暑气未消,真正的“秋高气爽”,还需经历几个温差的过渡,凉意习习的秋雨后面,还有一只“秋老虎”呢。

立秋是秋天的第一个节气,虽然有“立秋之日凉风至,凉风绕曲房,寒蝉鸣高柳”的说法,但炎夏酷热仍未消,天气逐渐转向早晚凉爽,白天闷热的状态。此时,人易倦怠、乏力,清热消暑仍要继续。

“立秋后天气会逐步变得中午热,早晚凉,昼夜形成较大的温差。因此,要早晚适当增加衣物,避免着凉感冒。”专家指出,秋季是疾病复发的高发时期,我们要以健康的生活方式预防疾病的发生。

立秋三候,凉风白露蝉鸣

古人将立秋分为三候,

一候凉风至

“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”。立秋初候凉风至,傍晚时分,凉风习习,穿堂而过,悄悄带走了白天的暑气。

二候白露生

“露从今夜白,月是故乡明”。清凉风来,露珠晶莹变白,白是秋之标识。但露尚未凝滞,还能在阳光下滚动。

三候寒蝉鸣

“秋风发微凉,寒蝉鸣我侧”。天冷之后,蝉发声困难,叫声也随之低微。

立秋如何养生

从中医角度来说,立秋至秋分这段日子被称为“长夏”,这个时节气温逐渐转凉,一定要注意养生保健。

早睡早起、粗粮养胃

进入秋季之后,最常见的就是秋乏了。睡醒之后还想睡?这就是秋乏了!因此,秋季养生要学会适应秋乏,早睡早起保证充足睡眠,建议睡眠时间比夏季多一个小时。秋季温度变化不定,肠胃是最容易受伤的,平时多吃点粗粮,和一些比较柔软的食物,比如土豆、小米或者山药等。还要注意远离各种伤胃坏习惯,比如酒局不断或者暴饮暴食。

立秋节气,气温仍然较高,持续的高温闷热天,许多人易犯困、精神疲乏。加上工作生活的快节奏,不少上班族由于缺乏运动,容易使身体处于亚健康状态。要早睡早起,这样能让人精力充沛。早睡可调养人体中的阳气,而早起则可使肺气得以舒展,防止收敛太多。早起时,可在床上放松四肢、闭目养神一会儿再起床,且秋季在五脏内应于肺,而肺在志为悲,悲忧过度易伤肺气,因此秋季要特别注意调适情绪,做到内心宁静,以缓和秋的肃杀之气。

多点运动、多喝水

立秋过后,运动不能少。但是此时身体还处于生理休眠阶段,正在慢慢的恢复,因此不适合过度运动,建议选择瑜伽、慢跑、散步等缓和的运动方式。平时生活中和运动过后要注意多喝水补充身体所需的水分、防秋燥,早起一杯温水,可以让你的肠胃舒服一整天哦。

防暑降温防秋燥

立秋并不意味着真正进入秋季,在日常生活中要注意防暑降温防秋燥。经过了一个炎热的夏季,人们的脾胃多有损伤,消化功能亦处于脆弱状态。此时应以调理脾胃功能为主,为秋冬寒冷季节进补打下良好基础。

立秋后,饮食上要注意“少辛多酸”。应避免进食过燥的食物,例如,煎炸类食物等,要适当少吃姜、葱、辣椒等辛味食物。可适当多吃些酸味食物,以补肝气,如:苹果、石榴、葡萄、柚子、柠檬、山楂、番茄、荸荠等。多吃健脾祛湿食物,如小米、薏米、扁豆、砂仁等。此外,慎食瓜果类水果,有脾胃虚寒的人更应禁忌。

“贴秋膘”还为时尚早

立秋后,民间有“贴秋膘”的习惯,但此时“贴秋膘”还为时尚早。立秋过后,由于天气逐渐变得凉爽宜人,所以人们的食欲便会逐渐好转。不过此时人的胃肠功能还处于较弱的状态,还没有从夏季饮食的习惯中调理过来,如果在这个时候吃太多高蛋白食品,会增加肠胃负担,影响胃肠功能。

当心上呼吸道和过敏性疾病

立秋时节还应小心上呼吸道疾病和过敏性疾病。立秋时节,白天炙热夜晚凉爽,昼夜温差大,容易诱发感冒、咳嗽、咽炎等上呼吸道疾病,尤其是体质较弱的老人及儿童,应及时增减衣物,不可盲目坚持“春捂秋冻”。

此外,易过敏人群也要提高警惕,由于他们对环境变化敏感,适应环境能力差,这个时节容易引发哮喘、鼻炎等。一方面要加强体育锻炼、增强体质;另一方面尽量避免接触过敏原,亦可通过中药、针灸进行体质调理,益气固本,减少疾病复发。

立秋诗词

《一叶梧桐来报秋》

左河水

一叶梧桐一报秋,稻花田里话丰收。

虽非盛夏还伏虎,更有寒蝉唱不休。

《立秋》

夏云英

秋风吹雨过南楼,一夜新凉是立秋。

宝鸭香消沉火冷,侍儿闲自理空侯。

《连夜书》

方回

独倚西楼夜渐深,下弦月欲近觜参。

立秋是日微微雨,病暑衰翁稍慰心。

《立秋日登乐游园》

白居易

独行独语曲江头,回马迟迟上乐游。

萧瑟凉风与衰鬓,谁教计会一时秋。

立秋到,秋天将近。四季中秋季是一个很舒服的时节,云淡风轻,秋高气爽,丰收的景色最是赏心悦目。

愿这个秋天,为你留下最美的回忆!

(来源:综合自新华网、中国天气网、中国气象局)