3月春光好,栽花植树忙。今天是我国第41个植树节。关于植树节,你知道多少呢?快来了解一下这些古往今来的植树趣闻吧~

植树节的由来

3月12日是我国自己的植树节日,同时这一天也是孙中山逝世纪念日。

孙中山先生生前十分重视林业建设,他任中华民国临时大总统时,就设立了农林部,下设山林司,主管全国林业行政事务。1914年11月,我国颁布了近代史上第一部《森林法》,1915年7月,政府又规定将每年的"清明节"定为植树节。

1979年2月,第五届全国人大常委会第六次会议根据国务院提议,通过了将3月12日定为我国植树节的决议。这项决议的意义在于动员全国各族人民积极植树造林,加快绿化祖国和各项林业建设的步伐。将孙中山先生与世长辞之日定为我国植树节,也是为了缅怀孙中山先生的丰功伟绩,象征中山先生生前未能实现的遗愿将在新中国实现并且要实现得更好。

植树节的意义

植树造林不仅可以绿化和美化家园,同时还可以起到扩大山林资源、防止水土流失、保护农田、调节气候、促进经济发展等作用,是一项利在当代、造福子孙的宏伟工程。

为了保护林业资源、美化环境、保持生态平衡,世界上很多国家都根据本国实际情况设立了植树节。随着人们的环保意识不断增强,并积极投身植树造林活动,我们人类生存的环境将会得到不断的改善。

植树节起源

我国古代在清明时节就有插柳植树的传统,而近代植树节则最早由美国的内布拉斯加州发起。

19世纪以前,内布拉斯加州是一片光秃秃的荒原,树木稀少,土地干燥,大风一起,黄沙漫天,人民深受其苦。

1872年,美国著名农学家朱利叶斯•斯特林•莫尔顿提议在内布拉斯加州规定植树节,动员人民有计划地植树造林。当时州农业局通过决议采纳了这一提议,并由州长亲自规定今后每年4月份的第三个星期三为植树节。这一决定做出后,当年就植树上百万棵。

此后的16年间,又先后植树6亿棵,终于使内布拉斯加州10万公顷的荒野变成了茂密的森林。为了表彰莫尔顿的功绩,1885年州议会正式规定以莫尔顿先生的生日4月22日为每年的植树节,并放假一天。

在美国,植树节是一个州定节日,没有全国统一规定的日期。但是每年4、5月间,美国各州都要组织植树节活动。例如,罗德岛州规定每年5月份的第二个星期五为植树节,并放假一天。其他各州有的是固定日期,也有的是每年由州长或州的其他政府部门临时决定植树节日期。每当植树节到来,以学生为主的社会各界群众组成浩浩荡荡的植树大军,投入植树活动。

植树节现状

据联合国统计,全世界至今已有50多个国家设立了植树节。由于各国国情和地理位置不同,植树节在各国的称呼和时间也不相同。日本称为"树木节"和"绿化周",以色列称"树木的新年日",缅甸称为"植树月",南斯拉夫称为"植树周",冰岛称为"学生植树日",印度称为"全国植树节",法国称为"全国树木日",加拿大称为"森林周"。

植树节节徽标志

植树节节徽是寓意概括的标志:

1.树形,表示全民义务植树3至5棵,人人动手,绿化祖国大地。

2.“中国植树节”和“3.12”,表示改造自然,造福人类,年年植树,坚韧不拔的决心。

3.五棵树可会意为“森林”,由此引伸连接着外圈,显示着绿化祖国,实现以森林为主体的自然生态体系的良性循环。

中国古代名人植树佳话

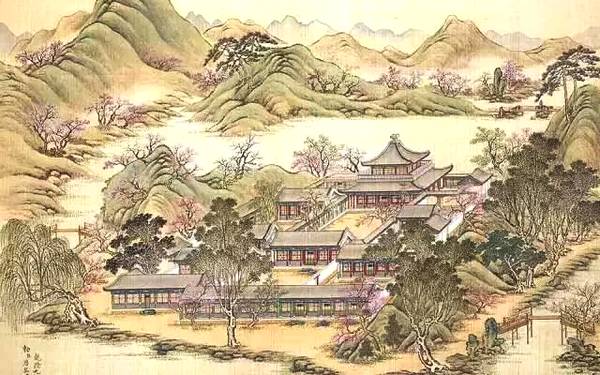

▲明代沈周《青绿山水轴》局部

东晋田园诗人陶渊明,生平最爱植柳,他不仅在隐居的田园水边广植柳树,还在堂前栽了五株鹅黄柳,自号“五柳先生”。他赋诗道:“榆柳荫后园,桃李罗堂前”、“萦萦窗下兰,密密堂前柳”,从这些传世佳句中可见陶渊明的爱柳之心,所以世人称他为“柳痴”。

唐代柳宗元任柳州刺史时,一上任便大力提倡植树。在《柳州城西北隅种柑树》这首诗中,他说“手种黄柑二百株,春来新叶遍城隅”。他精通植树之道,在《种树郭橐驼传》中把植树要领概括为:“凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密”,可谓植树行家里手。他还发动民众绿化柳江沿岸,带领百姓在柳江西岸大面积种植柳树,并作《种柳戏题》诗:“柳州柳刺史,种柳柳江边,说笑为故事,推移成昔年。”

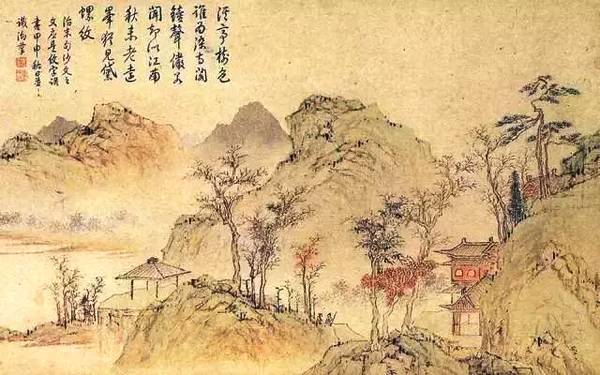

▲明代蓝瑛《白云红树图轴》

唐代文成公主到西藏嫁给松赞干布时,特地从长安带去了柳树苗,种在拉萨大昭寺周围,以表达对柳树成荫的故乡的思念,于是这些树被称为“唐柳”或“公主柳”,如今已成为汉藏两族友好交往的历史见证。

宋太祖赵匡胤对种树能人格外器重,会免除其赋税以示鼓励。赵匡胤还将植树实绩与官员考核直接挂钩,凡植树实绩斐然者可优先升级。宋太祖还颁诏规定,砍伐枣树、桑树作薪柴烧的人要受到惩罚。

▲清代恽寿平《仿古山水册》局部

宋代文学家欧阳修任扬州太守时,在平山堂掘土种植柳树,他在一首诗中写道:“手植堂前重柳,别来几度春风。”如今,在扬州大明寺平山堂还有一株“欧公柳”。

苏东坡堪称“植树模范”。少年时代他爱种松,他在《戏作种松》一诗中咏道:“我昔少年时,种松满东冈,初移一寸根,琐细如插秧”。苏东坡担任杭州刺史时,修浚西湖,筑起长堤,“植芙蓉、杨柳其上,望之如画图”,后人将此堤称为“苏堤”,留下了“苏堤春晓”的著名景观。他谪居黄州时,在“东坡雪堂”前广种柳、桑、竹、枣、栗,留有诗句“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺”。他被贬定州时,栽下的两株槐树,如今仍生长在河北定县文庙前院,人称“东坡槐”。

▲元代钱选《王羲之观鹅图全卷》局部

宋代王安石喜欢种竹、栽桃。赋有诗句:“乘兴吾庐知未厌,故移修竹似延雏”,“舍南舍北皆种桃,东风一吹数尺高”。可见他对植树的热爱程度。

宋元之际的文天祥爱好植树。在江西吉安县固江乡的侯城书院,有两株枝繁叶茂的柏树,距今已有七百多年,这是文天祥少年时代在此读书时所栽。当时共种五株,其中有一株是尾梢入土,蔸根朝上倒栽,大家对此颇为奇怪。文天祥说:“吾异日大用,必尽忠报国,此柏当年也。”后来,这棵柏树枝叶倒垂,别有异趣,历代名人纷纷慕名前来瞻仰它的风姿。

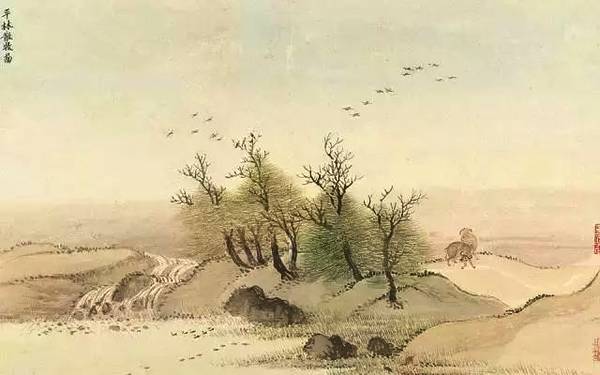

▲清代王翚《仿古山水册》局部

明代是植树工作得到大力推广的时期。朱元璋在一系列振兴社会经济的措施中,就有植树造林一项,“凡农民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉半亩,十亩以上者倍之。”他对善于利用空地植树的人实行免税,而对不完成植树任务者有惩罚,对砍伐树木者也要治罪。

明代诗人杨升庵喜欢种桂花树。他的居所濒临湖畔,他沿湖种上许多桂树,其湖名曰“桂湖”。杨升庵有诗云:“宝树林中碧玉凉,秋风又送木樨黄;摘来金粟枝枝艳,插上乌云朵朵香。”一到金秋,“桂湖”上绿桂成荫,十里飘香,赏心悦目。受其影响,新都人种桂蔚然成风。

▲明代仇英《桃源图卷》局部

晚清重臣左宗棠收复新疆时,所到之处都要动员湘军在大道沿途遍栽柳树,称为道柳,用意在于巩固路基、防风固沙、利行人遮凉。后来,人们便将这些柳树称为“左公柳”。兵部尚书杨昌浚见到连绵不断的“左公柳”后,不禁赋诗称赞这一壮举:“大将筹边未肯还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。”

中国古代最常种哪些树

槐树

“门前有槐,升官发财。”古人为图个吉利,不论是官宦门第,还是普通人家,庭院附近总少不了槐树。从栽植历史来看,早在先秦时槐树已为官方选定的绿化树种之一。

▲清代沈源、唐岱《茹古涵今》局部

槐树还是后世皇家宫苑内必植之树,故槐树又有“宫槐”的别称。此外,衙门、学校、街巷也都喜欢栽植槐树。西汉时,人们称政府机构为“槐衙”,称读书人聚集的会市为“槐市”,就是因为那里遍植槐树。

但槐树真正被赋予感情寄托是在明朝。明初,朝廷将山西人口大规模移往全国各地,出发地点即是洪洞县一株大槐树,故民谚有“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树”。槐树也从此成为中华民族“寻根文化”的符号。

柳树

在中国原产树木中,柳树是阳春三月最夺风景的树木。“柳暗花明”“桃红柳绿”这类歌咏春天的词语中,总少不了“柳”。柳树,又名“杨柳”,有垂柳、旱柳、杞柳等不同品种。不论哪一种柳,长得都很漂亮。《诗经·小雅》中的《采薇》诗称:“昔我往矣,杨柳依依。”

东汉时,佛教传入中国以后,柳树成了民间吉祥之物。佛教中,南海观音的形象即为一手托净水瓶,一手拿柳枝,为人间遍洒甘露,祛病消灾。

▲清代恽寿平《山水花鸟图册之山水》局部

唐宋时,清明节“插柳”“折柳”“戴柳圈”的风俗已形成,皇家甚至将其当成一件大事来办。此时,歌咏、描写柳树的诗文也最多,如“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”的咏柳名句,便出自唐韩翃的《寒食》诗。当时唐朝都城广植柳树,所以到暮春时节,长安城内外柳絮飞舞。

但柳树栽植很有讲究,如“前不栽桑,后不种柳”,而且具体的栽植位置又以庭院两侧为宜,以左为好:“东柳西桑,进益牛羊”。

榆树

与槐树、柳树一样,榆树同样有悠久的历史,先秦时已广泛栽植。《诗经·唐风》中的《山有枢》诗里即提到榆树:“山有枢,隰有榆。”既没有槐的才干功名,又无柳的姿态风流的榆树,之所以能赢得古人青睐,大概因为它是一种“活命树”。

榆树的皮、根、叶、花均可食用,荒年可以当粮吃。青黄不接的春荒之际,榆树的价值便突出了。明代李时珍在《本草纲目》中称:“荒岁,农人取皮为粉,食之当粮,不损人。”北宋嘉祐年间,“丰沛(江苏徐州一带)人缺食多用之”,度过了灾荒。

▲明代陆治《丹枫山色图》

其实,先秦时人们已发现了榆树的救荒功能。《神农本草经》称,榆树皮“久服轻身不饥”,将之与“槐实”“枸杞”等,同列为“上品”。

古人对榆树的名称也很在意。榆树的果实(种子)榆荚,俗称“榆钱儿”,明代李时珍在《本草纲目·木二》中解释称:“其木甚高大,未生叶时,枝条间先生榆荚。形状似钱而小,色白成串,俗呼‘榆钱’。”“榆钱”谐音“余钱”,古人栽植榆树,也有讨口彩的意思,即所谓“阳宅背后栽榆树,铜钱串串必主富。”

梧桐

梧桐,又名“青铜”,俗称“引凤树”,古代有“家有梧桐树,不愁没凤凰”的说法,所以古人喜欢在庭院中栽植梧桐。明王象晋《群芳谱》中记载:梧桐“皮青如翠,叶缺如花,妍雅华净,赏心悦目,人家斋阁多种之。”

梧桐木是古人制琴的好材料,因为这个原因,梧桐平添了一份高贵与高雅。先秦时,已有用梧桐木制琴的记载。《诗经·鄘风》中的《定之方中》诗,就有“椅桐梓漆,爰伐琴瑟”一说。汉魏时,人们用梧桐木制琴已很有经验,以生长在今鲁南峄阳山的梧桐为佳,有“峄阳孤桐”之称。

▲清代王翚《仿古山水册》局部

《风俗通义》所谓“孙枝”,就是梧桐的枝干,为什么有这叫法?明代杨升庵《丹铅总录》是这样解释的:“凡木本实而末虚,惟桐反之。试取其小枝削之,皆坚实如蜡,而其本皆虚。故世所以贵孙枝者,贵其实也。”显然,梧桐被视为“宜子孙”的祥树,正是古人特别喜欢梧桐树的缘由!

除了“孙枝”一说,古人喜欢梧桐还因为梧桐树的枝条被称为“凤条”,这与“梧桐引凰”的传说有关:“凤凰之性,非梧桐不栖。”此外,梧桐还是“知岁时”的“灵树”。据《花镜》“梧桐”条:“清明后桐始华,桐不华,岁必大寒。”

你不知道的各国植树节趣事

几百年前,南斯拉夫就制定了一项法律,规定每对新婚夫妇必须种植油橄榄树60株。

日本鹿儿岛等一些地区也有新婚夫妇要植树的规定,树旁立碑写明姓名和婚期,植后50年方能砍伐,届时植树夫妇可举行结婚50周年庆祝活动。

印度尼西亚爪哇岛法令条文规定,第一次结婚要种树2棵,离婚的要种5棵;第二次结婚必须种树3棵,否则不予登记。

在日本有一项特殊的规定,凡是私人增添一辆汽车,必须植一棵树。这是因为每辆汽车每年要排出大量有毒的碳氢化合物,还要发出噪音,而树木则是天然的“消毒员”和“除音器”。

在非洲坦桑尼亚的许多地方,有一种“添丁植树”的风俗,即谁家生了孩子,便把胎盘埋在门外的土地里,并在那里种上一棵树,表示希望孩子像树一样茁壮成长。

波兰的一些地方规定,凡是生了小孩子的家庭均要植树3株,称之为“家庭树”。

在德国的波恩市,每年的植树季节,小伙子要送给姑娘一棵精心挑选的白桦树苗,亲手把它栽好,以表达爱慕之情,人们称之为“求爱树”。

(来源:“爱红岛”APP综合整理)